作動油の点検

塵芥車(パッカー車)の作動油点検について

画像はプレス式塵芥車の作動油タンクです。黒い浮きが上限(UPPER)まできていて適量のような感じですが?

これで良いでしょうか?

基本的に油圧システムでは架装物の作動油点検方法が各メーカーが具体的に決めておりますので改めて確認しておいた方が無難でしょう。

塵芥車のプレス式タイプでは、まず第一に「押出板」を手前まで戻して下さい。点検扉を開閉しなくてもこの「黄色いライン」(富士重工製では)で確認できますね。(これは旧富士重工製なので運転席からも目視確認できるアクリル窓があるんです。)

次に、後方操作スイッチで積込を空で構わないので1回押して1サイクル回して下さい。

エンジンはそのままでも、また切っても構いません。

この時に「作動油の位置」を目盛りで確認して下さい。

上限か下限の間にきていますか?適量ですか?

一般的に中間であれば適量といえるでしょう。

作動油温度が上昇していたり押し出し板の位置等で液面は上下しますので正しい位置で確認してみて下さい。

皆さんの塵芥車(パッカー車)はどうでしょうか?

そもそも画像のように年式が古い塵芥車であってもメンテナンスを定期的に行っていればくっきり明瞭に判別できますよ。

油圧システムにおいて作動油は大変大事で初心者でも簡単に判別できますので是非実践みてください。定期点検で量が減少している場合には特に各オイルシール等でオイル漏れの警告かもしれません。

回転式塵芥車の場合には、画像のように回転板をこの位置で停止してください。(車両重量を計測する際にもこの位置でしたね。)

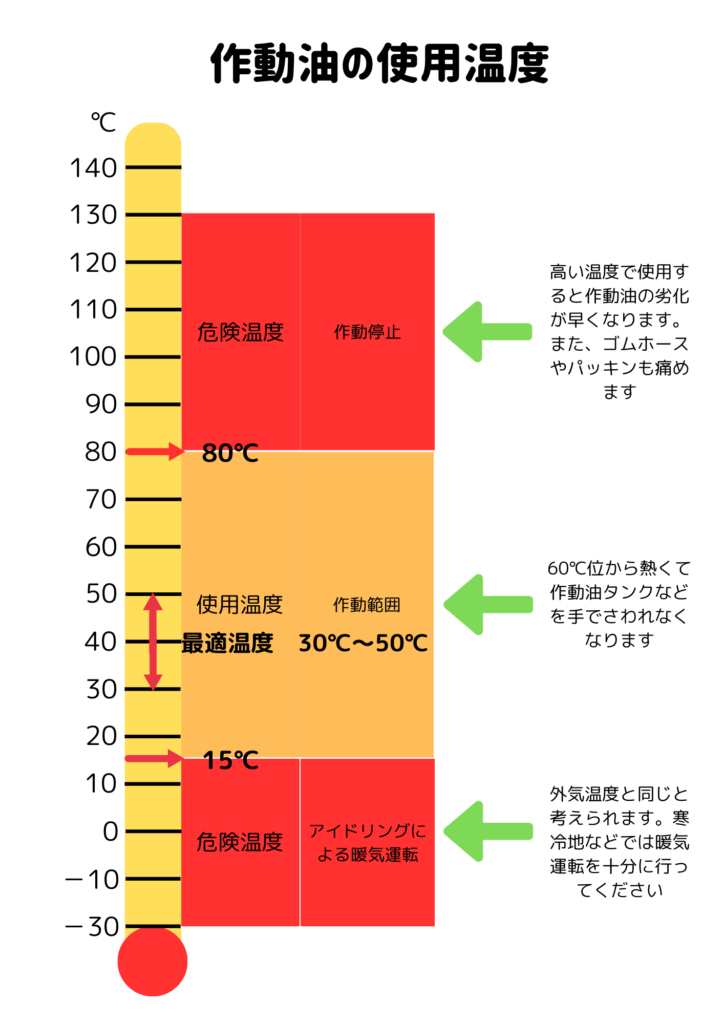

それでは、塵芥車の場合「作動油の使用温度」について画像のようにまとめて見ました。

作動油に「最適な温度」は、30℃~50℃で、

「使用温度」は15℃~80℃になっています。

ところが、外気温に左右されますのでこれを維持していくには大変な感じがします。特に夏場酷暑の時などはどうなるんでしょうか?

今ちょうど冬なので暖気運転についてですが、

暖気運転の仕方としては、外気温が10℃以下の時は、必ず暖気運転が必要です。この場合作動油が硬く(粘度が高く)なっていますので、ポンプを高回転で回すと吸入不足となり、エアを吸い込む結果となるため、作動油の泡立ち、キャビテーションによるポンプの損傷が発生します。

そのため、暖気運転は、必ずエンジンをアイドリング状態にし、PTOを「ON」にしてポンプのみ回転させて下さい。(装置の作動はさせないで下さい)

10分間のアイドリング回転で暖気運転を行うと油温は約5℃上昇します。

塵芥車の作動油規定量は下記のように決められています。推奨は、粘度VG22すなわち番手はISO粘度22番(寒冷地仕様でも22番)です。

| 2、3t車級 | 4t車級 10m3まで | 4t車級 12m3 |

| 約35L | 約45L | 約75L |

| 2,3t車級 | 4t車級 |

| 約35L | 約38L |

この作動油フィルタは、「リターンフィルタ」と呼ばれるものです。なんと、フィルタの種類は「リターンフィルタ」と「サクションフィルタ」の2種類があり各々役割があるそうです。本当に作動油って奥が深いんですね。

ちなみに、作動油タンク内には、サクションフィルタが装備されているので塵芥車にも2種類の作動油フィルタが使用されています。

作動油を交換したら一緒にサクションフィルタも交換した方が良いでしょうね。交換推奨は24ヶ月とのことです。

いずれにしても、各製造メーカーの販売店様と色々相談して適切なメンテナンスを行って欲しいです。

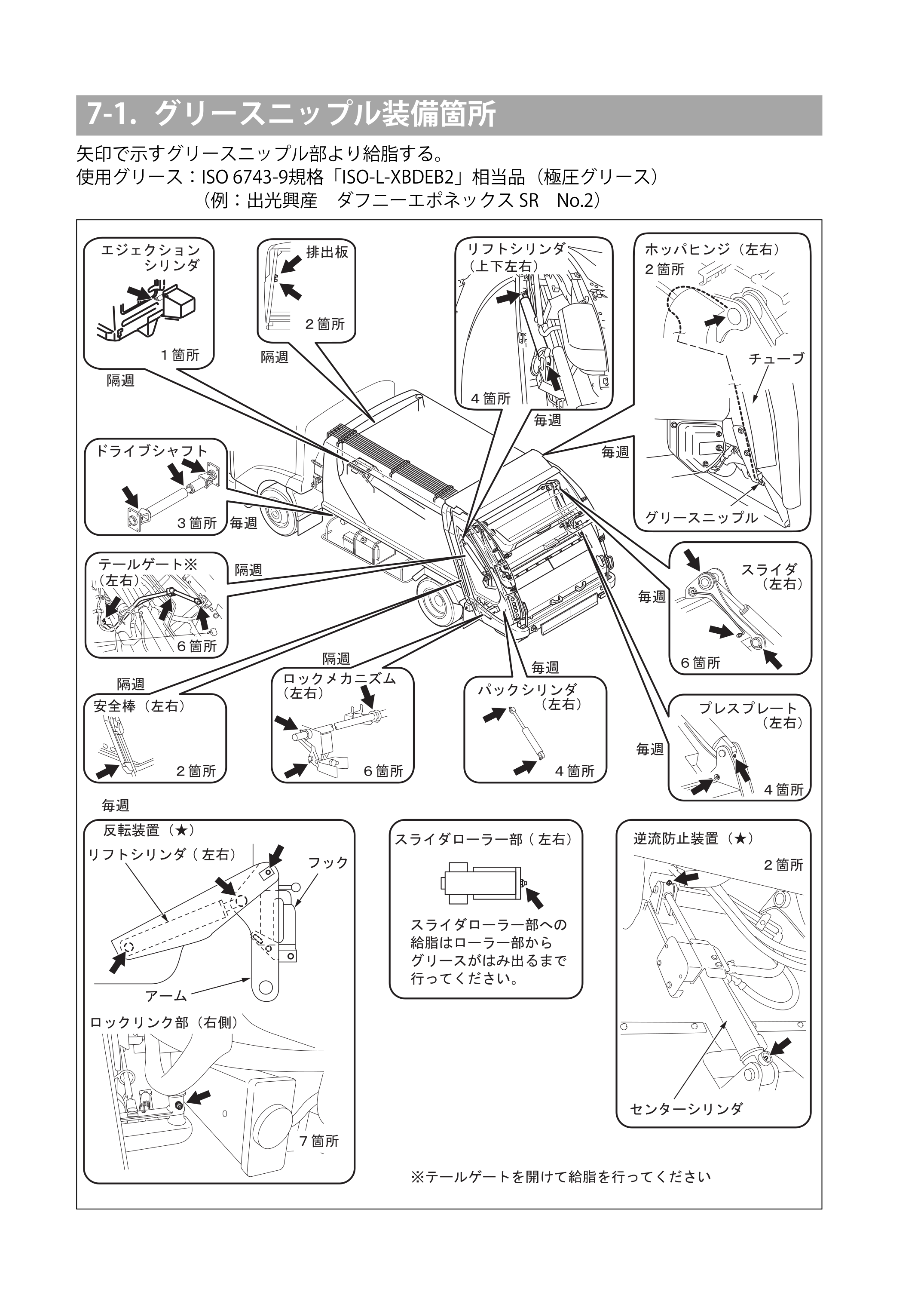

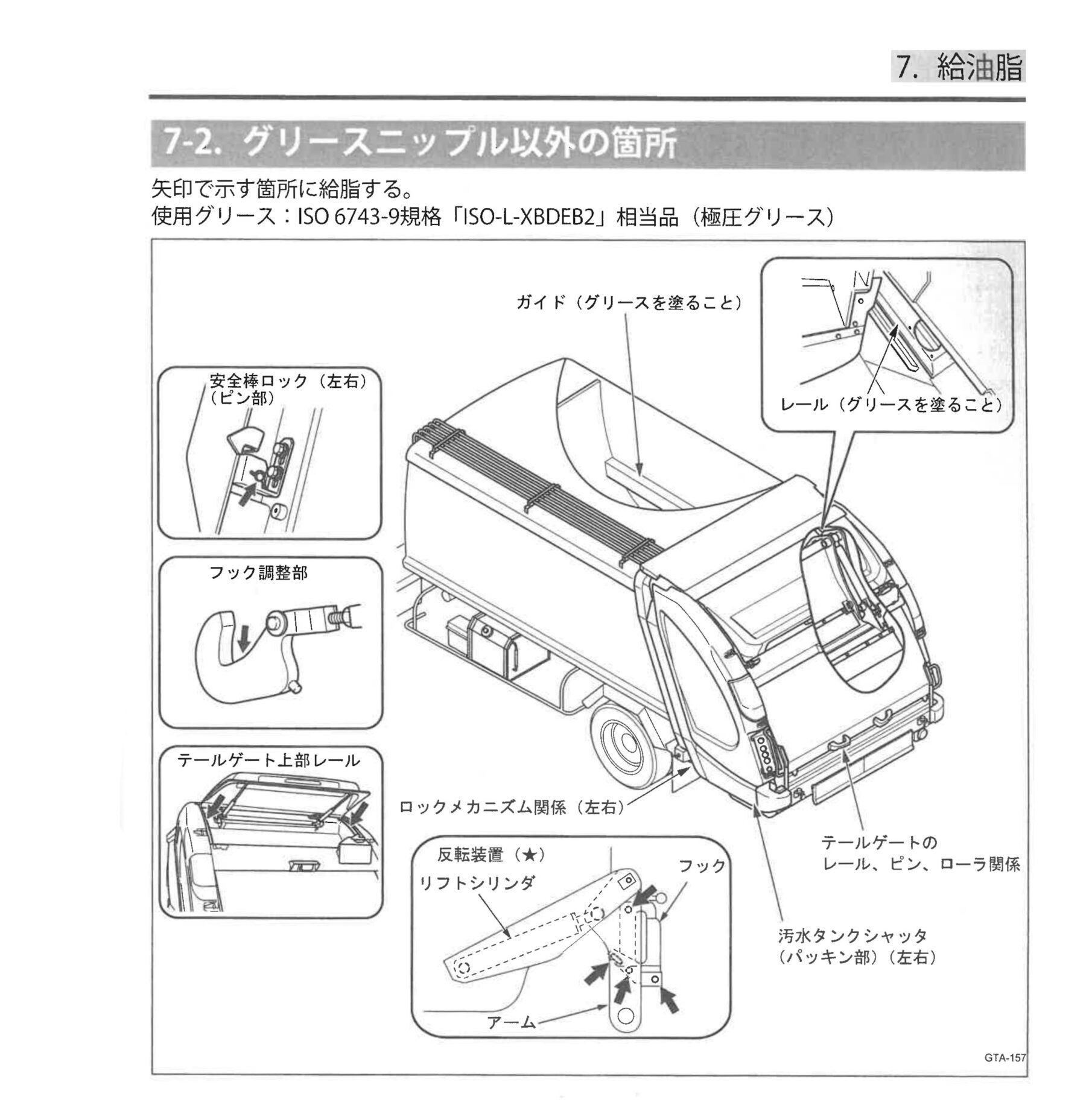

グリース給脂

上の画像の様に「グリースニップル」の箇所が分散されているとメンテナンス性が良くないということで製造メーカーさんが考えた「集合型グリースニップル」がこれです。

グリスアップの時間が大幅に短縮され、誰でも簡単にできる大変有難い装備ですね。

「グリースニップル」のネームプレートもしっかり表示されているのでとても分かり易いです。でもどこのこと?

これは2トン回転式積込ダンプ排出の塵芥車で10個ありますね。

トラック点検整備

ホイールナットの緩みを可視化し、分かりやすくするための「アイマーク」。正式には「合いマーク」と呼ぶそうです。

一瞬でマークできるので、とても便利だと感じます。

ちょうどタイヤ交換の時期なので、「大型用トルクレンチ」で増し締めを確認した後、最後にこのような方法で「アイマーク」を付けています。蛍光ペンなどでも代用可能です。

好きな色を選べる点では、蛍光ペンの方が良いかもしれません。

実はこの方法、昭和の時代から行われている原始的(?)なやり方ですが、令和の今でも現役で活躍しています。

考案された方には感謝でし、これも日本流技術力の証かもしれません。

トラックの点検・整備は、日頃からしっかりと取り組んでいきたいものです。

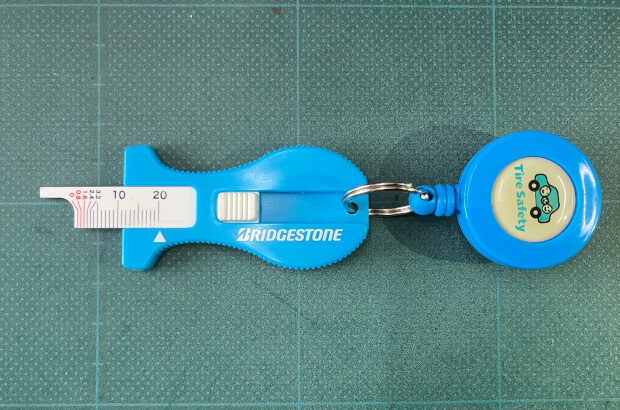

タイヤ溝ゲージ

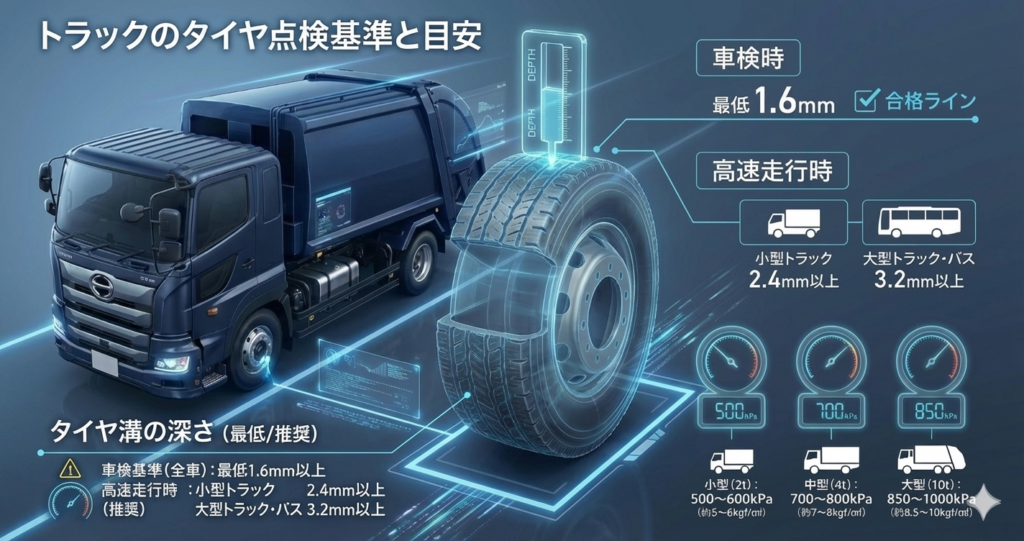

タイヤの溝を測定する便利なアイテムがあります。ネットで検索しても全然ヒットしないと思ったら、これ非売品なそうです。ちなみに、溝の深さは非常に大事なのでまとめて見ました。全国的に酷暑が続いており、アスファルトの温度が上昇することで、タイヤには大きな負荷がかかっています。高温下ではゴムの劣化や摩耗が進みやすく、空気圧の変化も起こりやすいため、特に注意が必要です。

| タイヤの種類 | 高速走行時の溝の深さ限度 |

|---|---|

| 乗用車・軽トラック | 1.6mm |

| 小型トラック | 2.4mm |

| 大型トラック・バス | 3.2mm |

車検時にはタイヤの溝が1.6mm以上必要。新品のタイヤは、夏タイヤ及び冬タイヤ共に約8mmの深さであり、1本でもこの基準以下なら車検に通りません。ゲージの表示にあるように1.6mm以下は赤文字になっていて特に注意して欲しいメッセージが伝わります。

また、高速道路走行時には、上の表のように基準があります。

一般的に、新品タイヤから2割位に減ってしまうと交換時期と言えるでしょう。

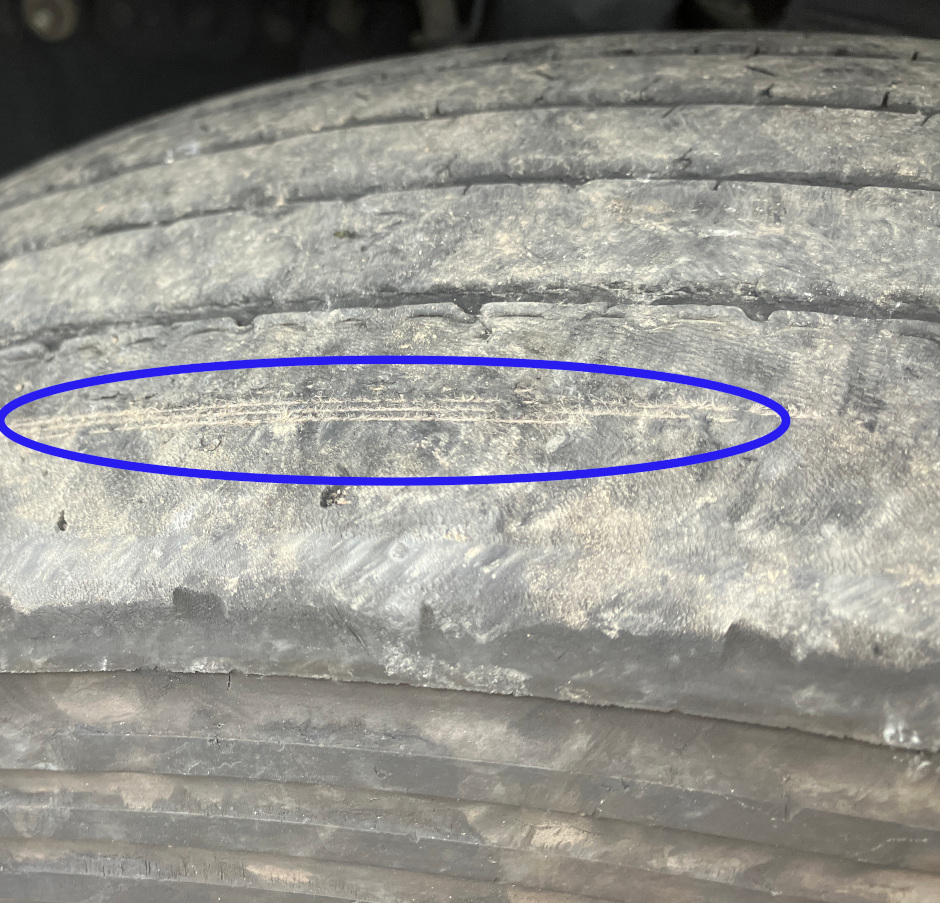

この写真は、塵芥車で前輪右側の外側のタイヤの状況です。

タイヤの溝は基準値以上の3.2mmありましたが、よくよく見るとワイヤー?が露出してきています。実は前日からマークしていて今日の運行後に拡大してしまった状況です。

当然、即交換案件で大事に至る前で助かりました。

トラックの空気圧は、概ねこのような感じになります。運転席ドア付近にステッカーが貼付されていますので点検時には確認して下さい。

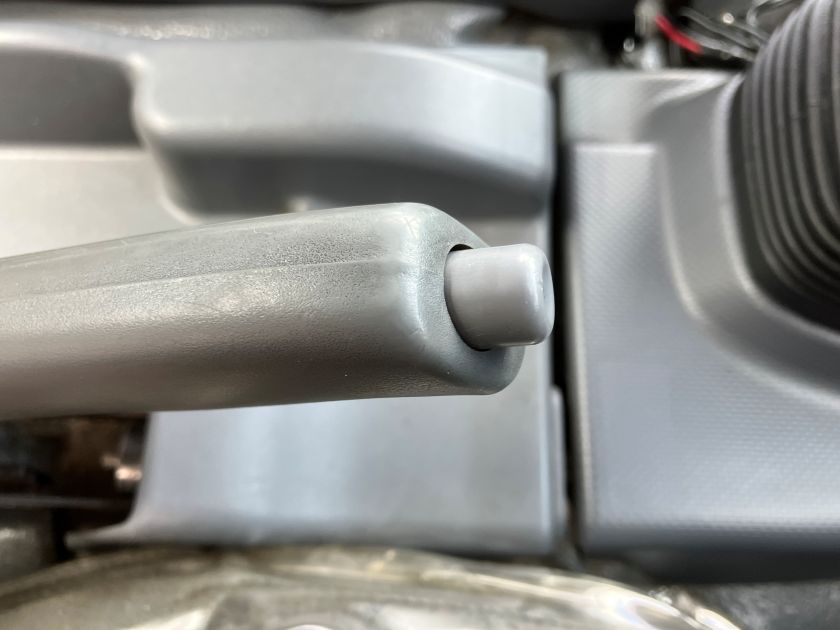

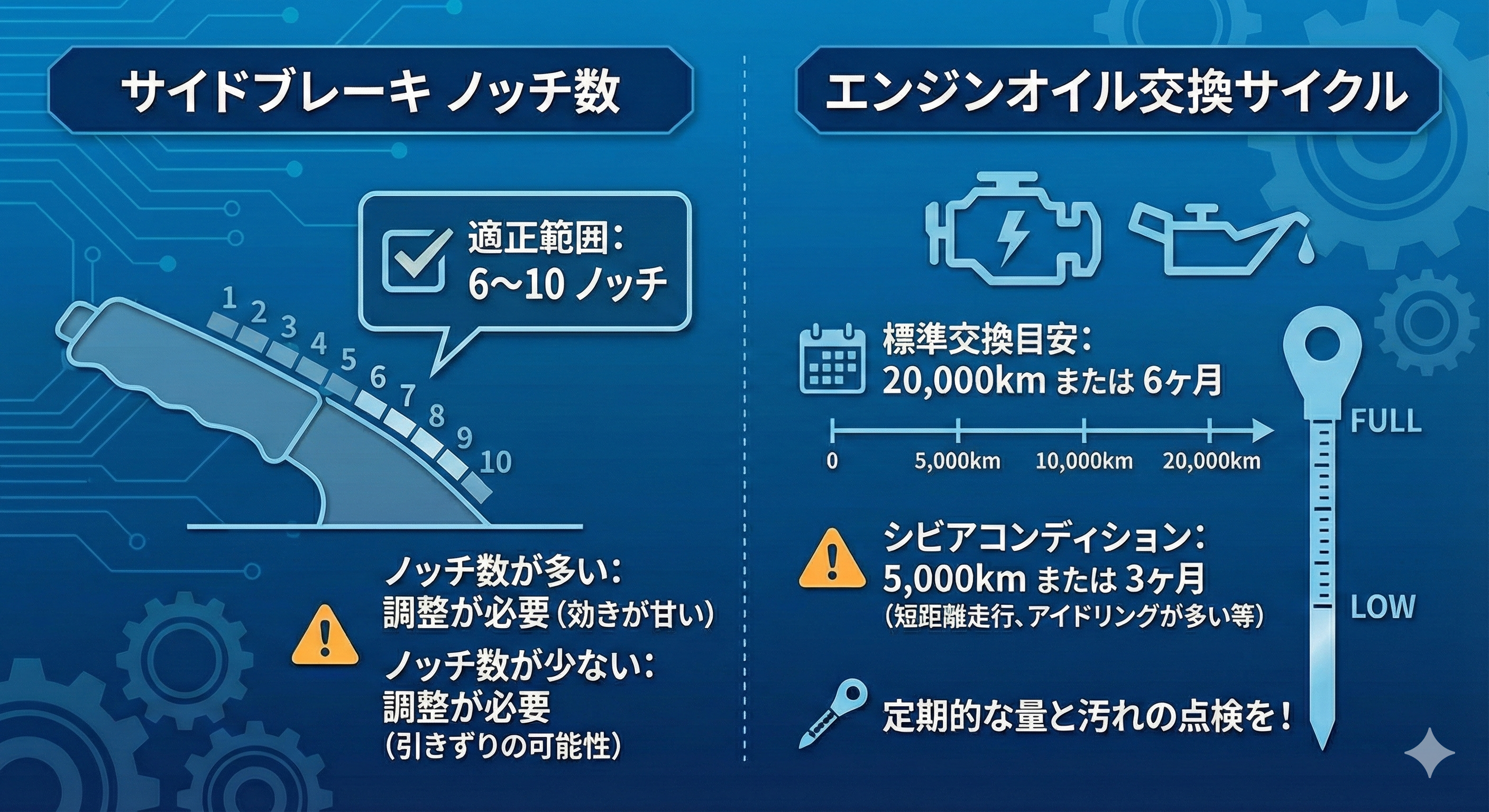

パーキングブレーキ

トラックの逸走防止対策として最初にやるべき事は、「パーキングブレーキの点検」です。

「センターパーキングブレーキ」と「ホイールパーキングブレーキ」の2種類あると思います。

「センターパーキングブレーキ」とは、パーキングブレーキを引くとセンターパーキングブレーキが作動し、プロペラシャフトを固定することによって後軸をロックします。後軸をロックするのが以外に重要になることもあります。

「ホイールパーキングブレーキ」とは、パーキングブレーキを引くと後輪のホイールブレーキが作動し、後輪をロックします。

第一にセンターパーキングブレーキの点検方法について

- 地面が平坦で固い場所に車両を停車し、輪止めをして車両が動かないようにします。

- レバーを一杯に引いた時、引き代が多すぎたり、少なすぎたりしないか点検します。次に、レバーを一杯に戻した状態から静かに引き上げ、ノッチ数(カチカチ音・ラチェット)を数えます。また、この時パーキングブレーキレバーがしっかりとロックされていることを点検します。

- レバーを引いている状態でパーキングブレーキ警告灯が点灯するか点検します。

- 乾燥した坂道で停止状態が保持できるかを点検します。坂道がない場合は、低速状態でパーキングブレーキレバーを引き、効き具合を点検します。

レバーを戻した状態から静かに引いた時のノッチ数(操作力約294N(30kgf) 4tフォワードの場合)

レバーの引き代 3~8ノッチ

第二にホイールパーキングブレーキの点検方法について

- 地面が平坦で固い場所に車両を停車し、輪止めをして車両が動かないようにします。

- パーキングブレーキレバーを完全に戻しパーキングブレーキを解除した状態から静かに引いたとき、なめらかにレバーが動き、パーキング位置で確実にロックされることを確認します。またその際エアの排気音がするか点検します。

- レバーを引いている状態でパーキングブレーキ警告灯が点灯することを点検します。

- 乾燥した坂道で停止状態が保持できるかを点検します。坂道のない場合は、低速状態でパーキングブレーキレバーを引き、効き具合を点検してください。

ホイールパーキングブレーキ車は、平坦な路面で、前輪前後に輪止めをし、パーキングレバーを操作したときのブレーキチャンバー、クレビスピンのストロークを測定します。

ロッドのストローク差 8~25mm (4tフォワードの場合)

各車両メーカー・車種毎に微妙に異なるので詳細は取扱説明書を今一度ご確認下さい。

参考までに

| いすゞ自動車 | 日野自動車 | 日野自動車 |

|---|---|---|

| エルフ小型2t | デュトロ小型2t | レンジャー4t |

| 6~8 | 6~10 | 6~10 |

ノッチ数やエンジンオイルに係る項目はボディー及びシャシーに依りますので必ず取扱説明書でご確認下さい。

ホイールナット

今回ホイールナットの点検作業を実施し、「手でスムーズに回らない」インナーナットやアウターナットをすべて新品に交換しました。ところが、エアインパクトレンチ(トルクは???)では普通に回りますよ。

ホイールナットはタイヤをしっかり固定する大切な部品ですが、長く使っていると融雪剤によるサビや汚れ、固着、オーバートルクなどで回りにくくなってしまうことがあります。

そうなると、点検やタイヤ交換の際にスムーズに作業ができなかったり、締め付けトルクがうまく伝わらなくなったりして、安全面で非常に不安が残ります。

今回の点検では、一つひとつ丁寧に手で確認し、少しでも動きの悪いナットは再使用せず、思い切ってすべて新しいものに交換しました。

作業後にはトルクレンチを使って適正な力でしっかり締め付け、安全な状態で走行できるよう配慮しました。

トラックは毎日走り続けてくれるからこそ、私たちも安心して働くことができます。

そんなトラックを支えているのが、「小さなナットの大きな仕事」。たった一つのナットでも、万が一のことがあってはなりません。

だからこそ、日常点検では見つけにくい部分にも、しっかりと手をかけていく。そんな思いを大切にしながら、安心して働ける車両づくりにつなげていきたいですね。

ホイールナット締付トルク 6本ボルト 450~500N・m {45~50kgf・m}(給油) (4tフォワードの場合)

この場合の「給油」は、ホイールナットの締め付け時に、ナットまたはボルトのネジ部に潤滑油(グリースやオイル)を塗布している状態を指します。

ナットを締め付けるとき、ネジ部に潤滑油を塗るかどうかで摩擦が大きく変わります。これにより、実際に必要なトルク値も変わります。

- 給油あり: 摩擦が少なくなるため、指定トルクでしっかり締まる。

- 給油なし: 摩擦が大きいため、同じトルクをかけても実際の軸力が不足することがある。

そのため、トルク値を指定する際には「給油状態」であるかどうかを明示することが重要です。

(給油)または、乾式や湿式の表現もあるようです。

つまり、「ナットやボルトのネジ部に給油した状態での適正締付けトルクが450~500N・mです」という意味です。

指定された給油状態を守らないと、ナットの緩みや過締めによる破損などのリスクがあります。

ホイールナット締付トルク 5本ボルト 450~550N・m {45~55kgf・m} (2tエルフの場合)

(ロングホイールベース・ダブルタイヤ(フルフラットローを含む全ホイールベース)詳細は取扱説明書を一読して下さい。)

日野自動車製の目安は、

ホイールナット締付トルク 5本ボルト 515N・m {52.5kgf・m} (2tデュトロの場合)

ホイールナット締付トルク 6本ボルト 470N・m {47.9kgf・m} (4tレンジャーの場合)

(※年式で異なるので詳細は取扱説明書を一読して下さい。)

- 二硫化モリブデンが配合されている油は使用しないでください。締付けトルクに対して締め付け力が大きくなりすぎてホイールボルトを破損するおそれがあります。

- インパクトレンチには規定締付けトルク以上の高トルクを発生するものがあります。規定締付けトルク以上で締め付けるとホイールボルトを破損するおそれがあります。使用する前にインパクトレンチの締付けトルクを確認してください。

- インパクトレンチを使用するときはエア圧レギュレーターの調整と締め付け時間に十分注意し、最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締め付けてください。

車止め・輪止め

前述の通り、センターパーキングブレーキでは、パーキングブレーキを引くとセンターパーキングブレーキが作動し、プロペラシャフトを固定することで後軸をロックします。この状態で後輪に車止めを設置すれば、車両が前後どちらの方向へ動こうとしても、パーキングブレーキと車止めが連携してその動きを確実に阻止します。これにより、パーキングブレーキ単独よりもはるかに強固な固定力が得られます。

また、車両が動こうとする力を車止めとパーキングブレーキが分散して受け止めるため、個々の部品にかかる負荷が軽減され、部品の保護にもつながります。これは、高負荷時の悪影響を防ぎ、車両をより確実に固定する上で、非常に合理的かつ推奨される方法と言われています。

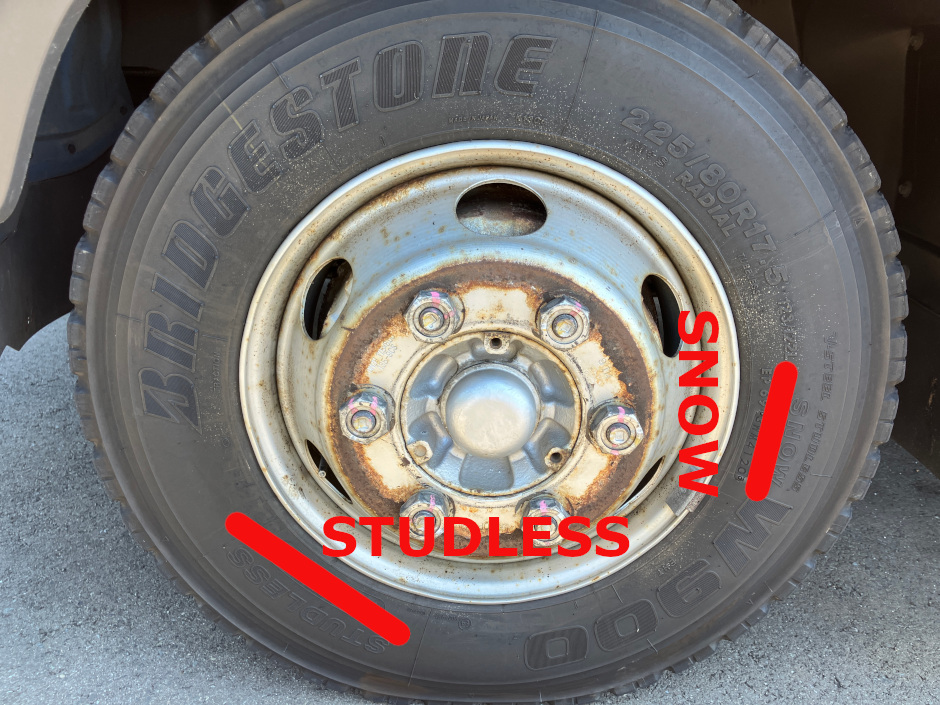

タイヤの種類

「SNOW」と表記されたタイヤは、スタッドレスタイヤのように凍結路での高い性能は持たないものの、雪道での走行性能を向上させたタイヤで、「ブロックタイヤ」や「ミックスタイヤ」などとも呼ばれます。いわゆる「オールシーズンタイヤ」の一種です。

深いブロックパターンや溝により、雪をかき分けながら進む排雪性と、雪上でのグリップ力・駆動力を確保しています。

ただし、ゴムが硬めで耐久性を重視しているため、積雪が多い地域や凍結した路面での走行(氷上性能)にはあまり適していません。

「STUDLESS(スタッドレスタイヤ)」は、トレッドパターンが細かく、ゴムも柔らかいため、本格的な積雪路や凍結路面に対応できるタイヤです。冬季期間北東北地方ではこの「スタッドレスタイヤ」を装着して高速道路や国道等を走行するのは必須です。

分類としては、「ブロックタイヤ」は悪路や雪道に強く、「SNOWタイヤ」は軽度な冬道に対応したオールシーズンタイヤです。スタッドレスタイヤほどの雪道性能はありませんが、経済性や年間を通じた総合的な対応力を重視する場合に選ばれることが多いです。

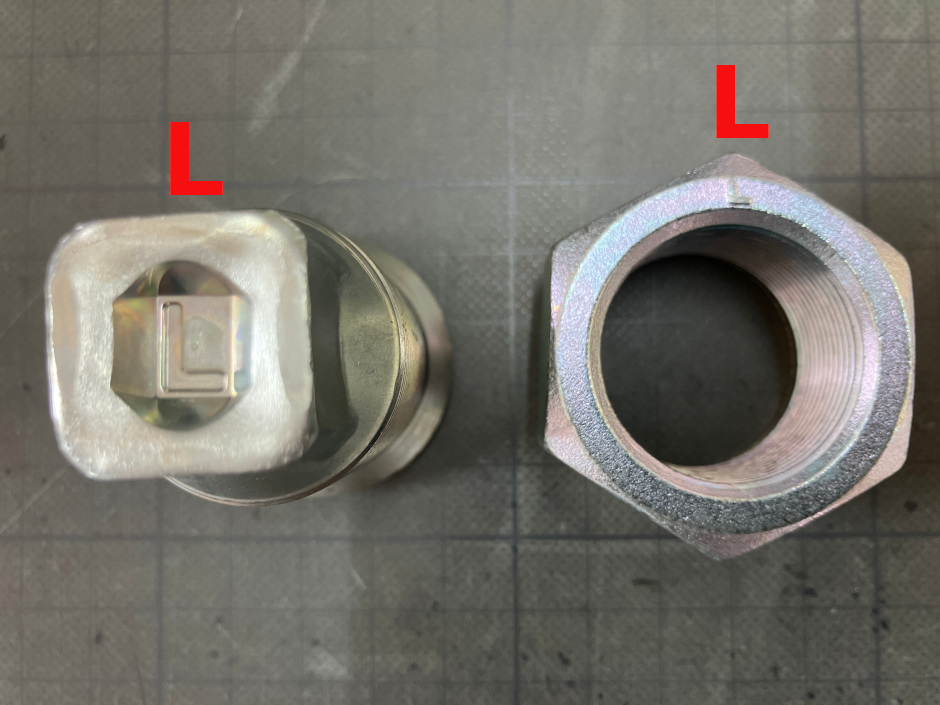

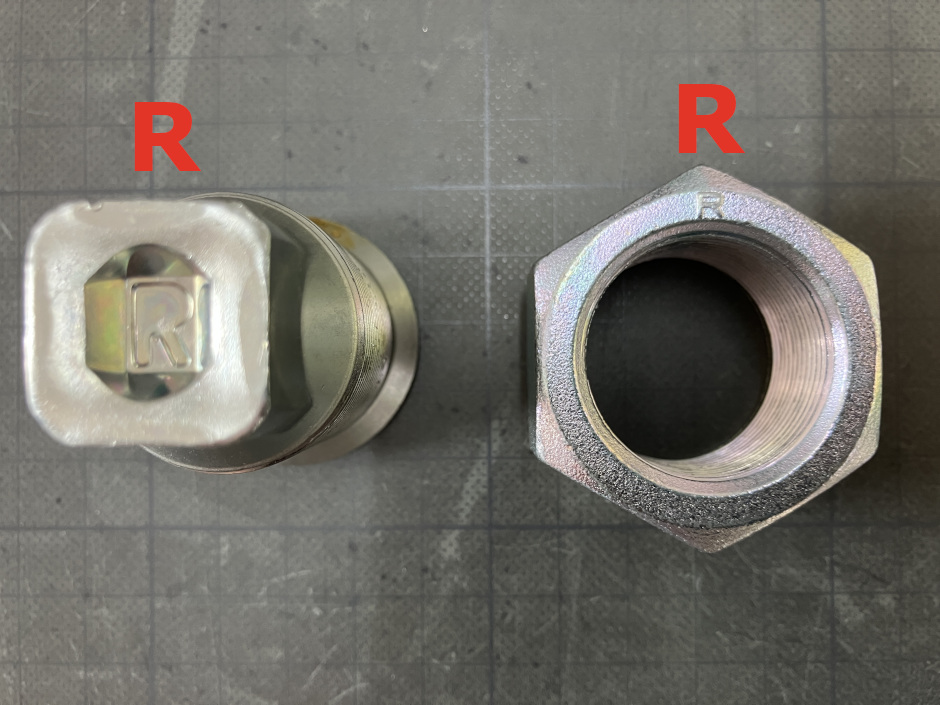

ホイールナットの種類

トラックのJIS規格のホイールナット(インナーナットとアウターナット)に刻印されている L と R は、ネジの回す方向(ねじ山の向き) を表しています。

締まる方向を表示していますので間違わないようにしましょう。どちらも進行方向前側へ回せば締まるようになっています。

助手席側(左側) のホイールに L刻印(左ねじ) が使われていて、運転席側(右側)は R刻印(右ねじ) が一般的です。

特に外してしまった場合や新品のナットを注文する際には型番が異なりますので注意しましょう。

塵芥車の歴史

塵芥車の歴史を振り返ると、アメリカでの技術革新がその出発点であることが分かります。

20世紀初頭の米国都市では、馬車や簡易トラックでごみを運搬していましたが、悪臭や衛生問題が深刻でした。

1920年代になると荷台を覆った密閉式ボディが登場し、街の清掃は近代化の第一歩を踏み出します。

もっと詳しく

大きな転換点となったのは1937年、デンプスター社が開発した「ダンプスター(Dumpster)」でした。

ごみを専用コンテナに収め、収集車が機械的に持ち上げて積み込む方式は、今日のコンテナ収集の原型となります。

続く1938年にはガーウッド社が「ロードパッカー」を発表し、車両に圧縮機構を備えて車内でごみを押し固める仕組みを実現しました。これが世界初の「パッカー車」であり、積載効率を飛躍的に高める画期的な発明でした。さらに1947年にはリーチ社が油圧式の「パックマスター」を発売し、効率と信頼性を向上させ、パッカー式は全米に広く普及していきます。

戦後の米国ではフロントローダー、サイドローダー、リアローダーと多様な方式が登場し、都市規模や用途に応じて使い分けられるようになりました。

一方、日本では戦後しばらくの間、まだトラックやリヤカーを利用したごみ運搬が主流でした。

しかし、高度経済成長期に入ると都市人口が急増し、衛生面や効率面から専用車両の導入が不可欠となります。こうした背景のもと、1962年、富士重工業(現SUBARU)が国産初のパッカー式塵芥収集車「LP101型」を発売し、川崎市が先進的に導入したことで、日本における塵芥車の歴史が始まりました。川崎市は工業都市として急速に発展し、多量のごみ処理が喫緊の課題であったことから、新技術の導入に積極的でした。この試みは全国の自治体へ波及し、塵芥車はやがて日本各地で普及するようになりました。

ちなみに、型式のLPは、「load packer」の略称で、機械の仕組みを表し、圧縮して詰め込む「パッカー装置付き車体」のことのようです。

富士重工業は「フジマイティー」などのシリーズを展開し、自治体に広く普及していきます。さらに新明和工業や極東開発工業、モリタといったメーカーも参入し、日本独自の改良競争が始まりました。

日本の技術的特徴は、米国の大型化路線とは異なり、都市の狭い路地や住宅街に適応した小型・高効率の車両を重視した点にあります。また、騒音対策や排ガス規制への対応、作業員の高齢化に合わせた安全性や操作性の改善など、きめ細やかな改良が進められました。

このように、塵芥車の歴史は、米国における効率化と機械化の技術が基盤となり、日本においてはそれを都市事情や社会課題に即して改良・進化させてきた歩みといえます。1930年代の米国発明が世界の原点であり、1960年代の富士重工業の挑戦が日本の出発点。そして現在は環境負荷の低減を共通課題とし、日米ともにEVや自動化へと歩みを進めているのです。

さらに現在では、

「巻き込まれ被害軽減装置」がオプションで設定されており、収集時の事故を軽減する装置も開発されています。

もっと詳しく(巻き込まれ被害軽減装置「Smart eye motion」 _ 特装車製品 _ 新明和工業株式会社殿)

安全衛生関係

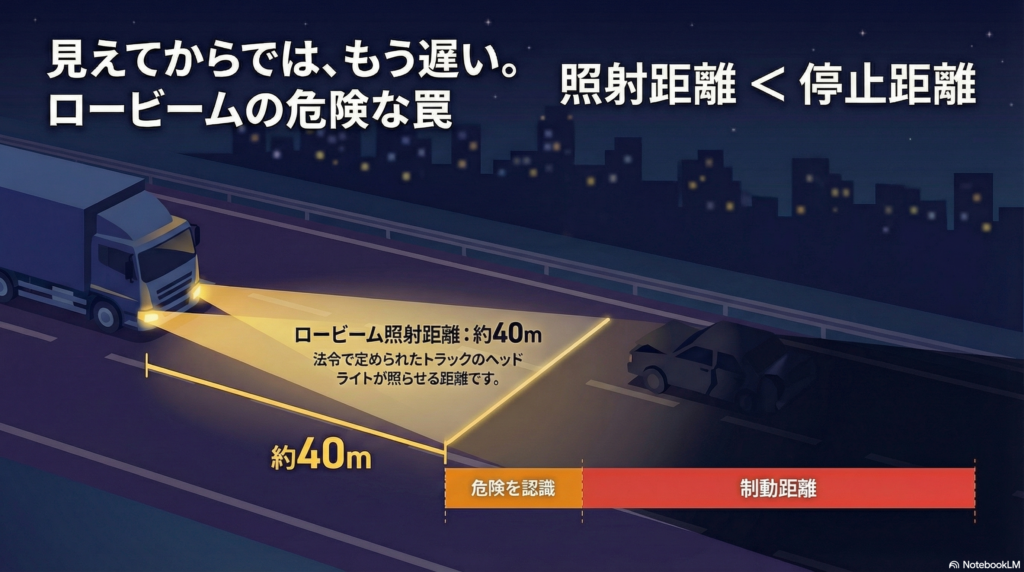

関係法令で照射距離は、ロービームで40m、ハイビームで100mと定義されています。

したがって、様々なボデイーを要したトラックにおいては前後しますが、トラックの主要な5つの特性(スピードの特性)を思い出してみて下さい。

その際、停車距離を鑑みるとロービームでは到底間に合わないことを再認識することになります。

乾燥路面を時速60kmで走行中のトラックの停止距離は、空走距離と制動距離の和なので、一概に言えませんが概ね40m~60m位になります。

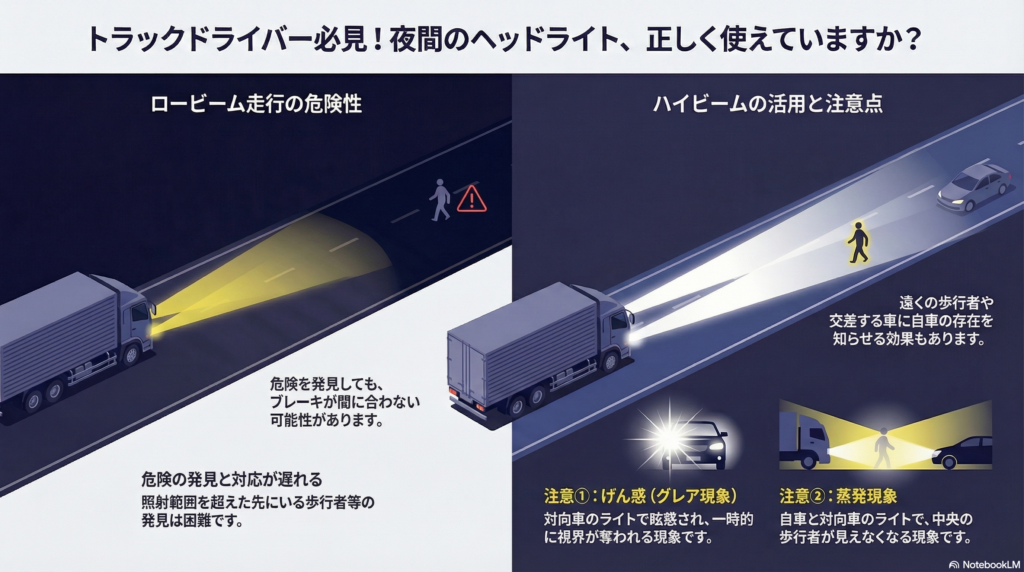

ただし、「げん惑」や「蒸発現象」といった夜間特有の危険が潜んでいますので注意が必要です。

さらに詳しく

「げん惑(グレア現象)」と「蒸発現象」は、薄暮時や夜間の運転において特に注意すべき視覚的な危険現象です。

げん惑(グレア現象)

• げん惑とは、対向車のライトを直接目に受けた際に、まぶしさによって一時的に前方が見えなくなることをいいます。

• この現象は「グレア現象」とも呼ばれます。

• 視界が回復するには数秒かかるため、その間は前方の確認が十分にできず、危険な状態となります。

蒸発現象

• 蒸発現象とは、自車と対向車のヘッドライトによって、道路の中央付近にいる歩行者などが蒸発したように消えて見える現象です。

• 特に路面が濡れているときは光が乱反射するため、この現象が発生しやすくなります。

これらの現象を避けるために、対向車のライトを直視しないように目線を下げること、良好な視界を確保するためにフロントガラスの汚れを除去することが重要です。

ドライバーは、前方や周囲の状況を広く捉え、慎重に走行することが求められます。

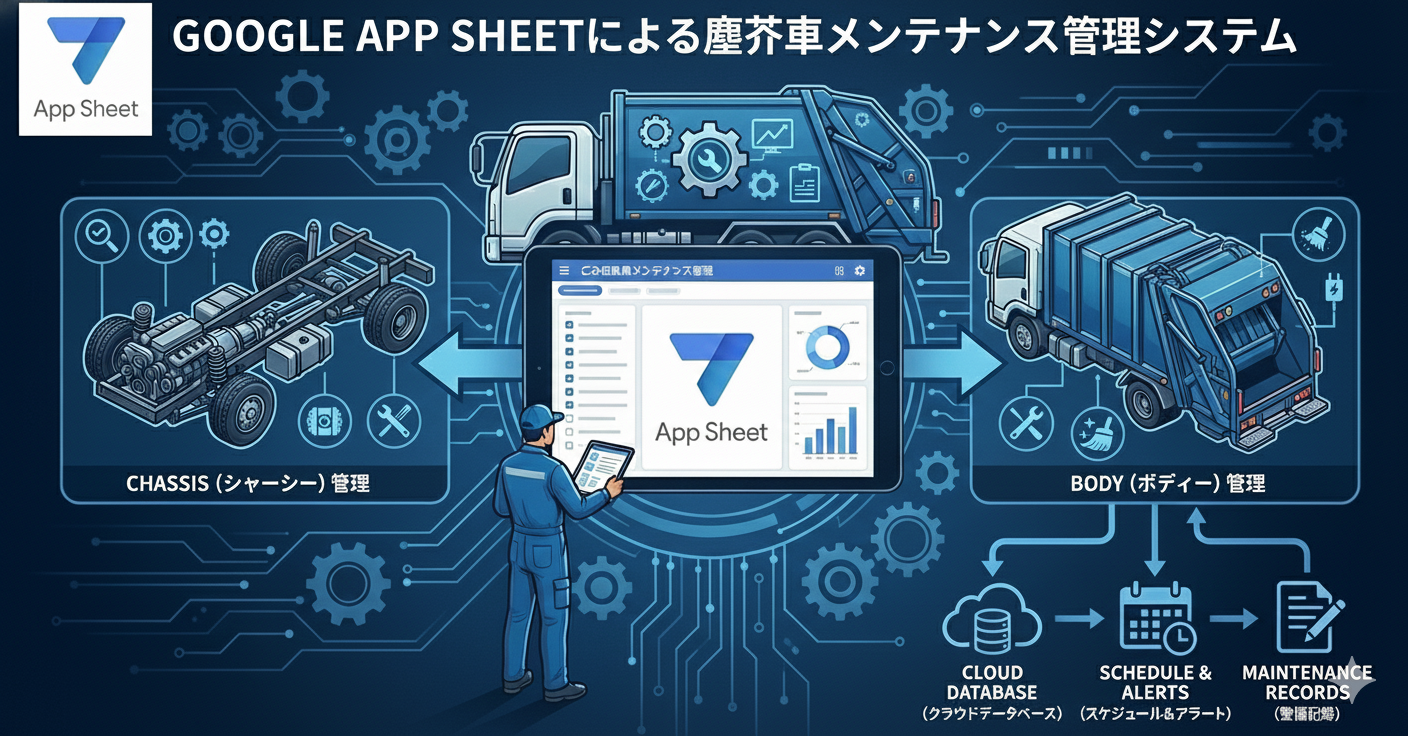

DX推進事業

塵芥車は「シャーシ」と「ボディー」という異なる構造から成り立っているため、それぞれのチェック項目は多岐にわたります。

そんな複雑な管理を支えているのが、これらのアプリです。 現場に合わせてメニューを柔軟に増やし、より確実なメンテナンス管理ができるようアップデートを続けています。

塵芥車(パッカー車)問題集|仕組み・種類・安全ポイントを学べる小テスト

ここでは、塵芥車(パッカー車・ごみ収集車)の仕組みや種類、安全ポイントなどの基礎知識を学べる小テスト問題集です。

塵芥車(パッカー車・ごみ収集車)の仕組み・種類・安全ポイントを学べる小テスト問題集(全30問)です。Googleフォーム形式で解答でき、得点表示も可能です。

詳細は、塵芥車小テスト30問はこちらです。

さらに、本ページ内容の理解度を確認できる小テスト20問、初任者向け「塵芥車初任者運転基礎知識」20問、危険予知編20問も掲載しています。

詳細は、本ページ内容理解度20問はこちらです。

今回はここまで。